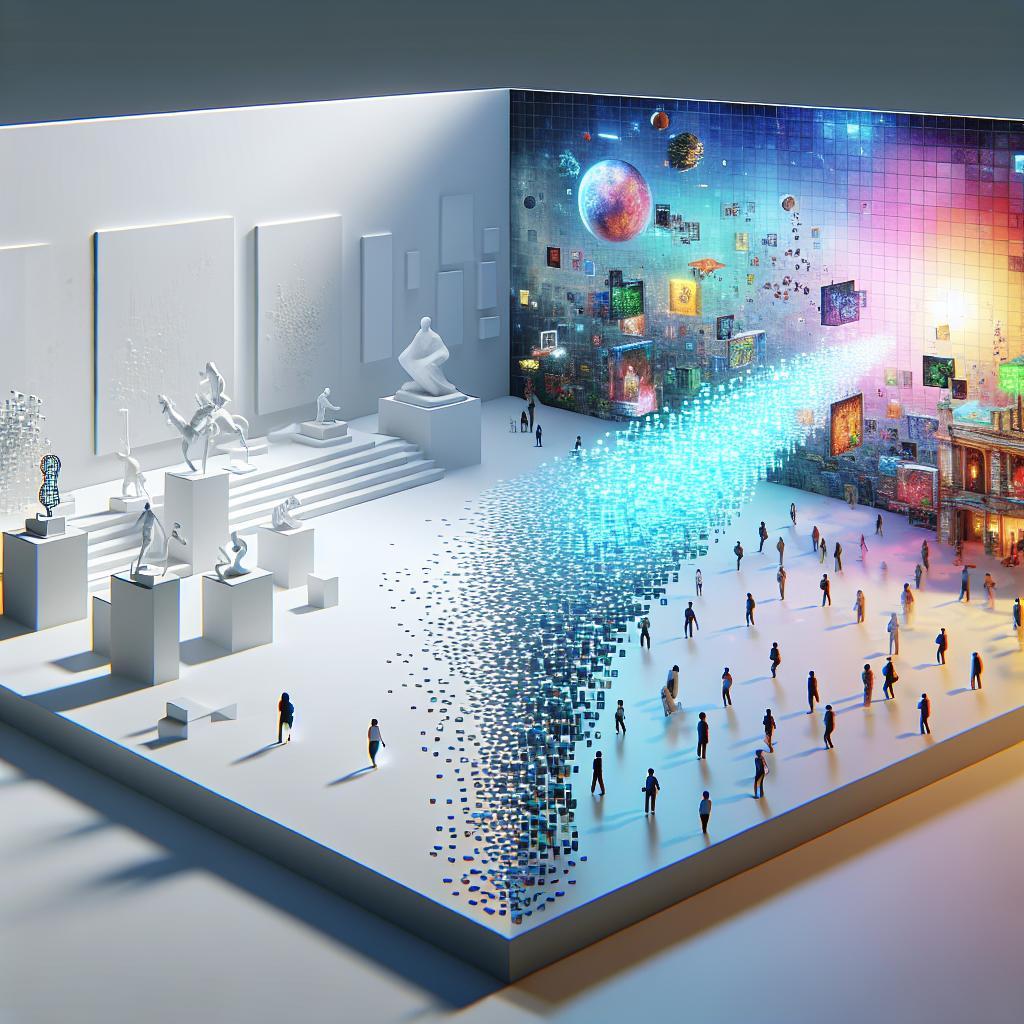

Der Wandel von analogen Präsentationsräumen zum digitalen Erfahrungsraum markiert einen tiefgreifenden Umbruch in der Ausstellungspraxis.Vom White Cube über virtuelle Galerien bis zum immersiven Metaverse verändern sich Kuratierung, Zugang, Interaktivität und Ökonomie. Der Beitrag zeichnet zentrale Etappen, Technologien und Akteursrollen dieser Entwicklung nach.

Inhalte

- Vom White Cube ins Metaverse

- Tech-Stack: Leitlinien

- Barrierefreiheit: Standards

- Metriken, KPIs und Wirkung

- Archivierung: Best Practices

Vom White Cube ins Metaverse

Aus der kontrollierten Neutralität des White Cube entsteht in virtuellen Umgebungen ein kuratierbares System aus Raumlogik, Interaktion und Datenflüssen. Ausstellungsarchitektur wird zu Programmierung von Aufmerksamkeit: Pfade werden non-linear, Objekte verhalten sich responsiv, Inhalte sind versionierbar und zeitbasiert. Kuratorische Entscheidungen betreffen nun auch Avatare, Spatial Audio, Licht- und Physikmodelle, Rechte- und Zugriffslogiken sowie Interoperabilität zwischen Plattformen. Die Arbeit verschiebt sich von der Bewahrung des Originals zur Gestaltung eines netzwerkbasierten Erlebnisses mit eindeutigem Provenienz- und Lizenz-Tracking, ohne den Anspruch auf kritische Kontextualisierung zu verlieren.

- Raum: Von neutralem White-Box-Setting zu sinnlicher,veränderbarer Szenerografie.

- Vermittlung: Von Wandtext zu Layern aus Tooltips, Voice, Video und Echtzeit-Chat.

- Interaktion: Von Blickregie zu partizipativen und skriptbaren Erlebnissen.

- Publikum: Von Besuch zu Community mit Co-Kuration und Live-Events.

- Ökonomie: Von Werkverkauf zu phygitalen Editions, Token-Gating und Tickets als Assets.

- Erhaltung: Von Klima- und Lichtregime zu Format-, Server- und Versionspflege.

- Ethik & Zugang: Barrierefreiheit, Moderation, Daten- und Urheberrecht als kuratorische Parameter.

Planung verschiebt sich in hybride Pipelines: 3D-Standards (z.B. glTF, USDZ), WebXR und Streaming-Optimierung treffen auf museale Dokumentation. Metriken wie Verweildauer, Interaktionsdichte und Reichweitenprofile werden zu Evaluationsinstrumenten, ohne qualitative Kriterien zu marginalisieren. Nachhaltigkeit erhält neue Kennzahlen über Energieprofil,Latenz und Asset-Größen; Barrierefreiheit umfasst Untertitel,Kontrast,alternative Navigation und Screenreader-Logiken. Governance reicht von institutioneller Leitung bis zu DAO-basierten Modellen; die kuratorische Handschrift bleibt erkennbar, wird jedoch um Service-Design, Security und Community-Management erweitert.

| Dimension | White Cube | Metaverse |

|---|---|---|

| Präsenz | Ortgebunden | Avatar-basiert |

| Interaktion | Blick und Weg | Echtzeit, Skripte |

| Zeitlichkeit | Fixe Dauer | Persistent, live |

| Provenienz | Katalog, Archiv | On-/Off-Chain, Logs |

| Zugang | Ticket, Ort | Global, Token |

Tech-Stack: Leitlinien

Technologische Entscheidungen richten sich nach klaren Prinzipien: offene Standards, modulare Architektur und messbare Qualität. Eine skalierbare Pipeline priorisiert Performance-Budgets, Barrierefreiheit und Interoperabilität, während Assets und Code durch Progressive Enhancement und Edge-Delivery verteilt werden. Content fließt aus einem Headless CMS über API-first in die Präsentation; die 3D- und AV-Pipeline setzt auf glTF/Draco, IIIF und semantische Metadaten. Datenschutz, Sicherheit und Nachhaltigkeit bilden nicht verhandelbare Leitplanken, unterstützt durch Telemetrie, die auf Qualität statt auf invasive Identifikation ausgerichtet ist.

- Offene Standards: glTF/Draco, USDZ, IIIF, WebXR, WebGPU; Vermeidung proprietärer Sackgassen.

- Modularität: Headless CMS, API-first, Microservices, Events für Synchronität und Rückverfolgbarkeit.

- Performance-Budgets: LOD, Mesh-Optimierung, Instancing, Texture-Atlases, Code-Splitting, HTTP/3.

- Barrierefreiheit: WCAG 2.2, ARIA, Untertitel und Audiodeskription, Tastatur- und Screenreader-Support.

- Datenschutz & Governance: DSGVO-konforme Consent-Flows, pseudonymisierte Metriken, Datenminimierung.

- Sicherheit: CSP, SRI, isolierte Worker, Permissions-Policy, geprüfte Supply-Chain.

- Nachhaltigkeit: Effiziente Codecs (WebP/AVIF), Edge-Caching, Green-Hosting, Build-Analytik.

- Interoperabilität: Persistente IDs, IIIF-Manifeste, Linked Open Data (Schema.org), OAI-PMH.

Bewährte Muster verbinden klare Ziele mit präzisen Werkzeugebenen. Ein referenzierbares Setup gliedert sich in Frontend-Rendering (Three.js/Babylon.js, WebGPU/WebGL), Content & Search (Strapi/GraphQL, Meilisearch), Echtzeit & Kollaboration (WebSockets/WebRTC), Asset-Pipeline (Blender, glTF, HLS/DASH), Observability (Sentry, Core Web Vitals) und Deployment (Static-first, CDN, Edge Functions). So entsteht eine robuste Grundlage für immersive Galerien, synchrone Führungen, AR-Szenarien und kuratierte Sammlungsbrowser.

| Ziel | Frontend | Backend | Assets | Realtime/AR | Deployment |

|---|---|---|---|---|---|

| Immersive Galerie | React + Three.js/WebGPU | Next.js API | glTF + Draco | – | Vercel + CDN |

| Geführte Tour | Babylon.js | Colyseus/WS | glTF + HLS | WebRTC | Cloudflare |

| AR In-situ | model-viewer | Edge Functions | USDZ/glTF | WebXR | Netlify |

| Sammlungsbrowser | Next.js | Strapi + GraphQL | IIIF | – | Static + CDN |

| Suche & Kontext | – | Meilisearch | JSON-LD | – | Managed |

Barrierefreiheit: Standards

Verbindliche Leitplanken für digitale Ausstellungen entstehen aus international anerkannten Normen wie WCAG 2.2 (AA), EN 301 549 und BITV 2.0; für dynamische Komponenten liefert WAI‑ARIA verlässliche Rollen,Zustände und Namen. Daraus leiten sich praktikable Anforderungen ab: ausreichender Kontrast (mind. 4,5:1), durchgängige Tastaturnavigation mit sichtbarem Fokus, korrekte Semantik und Alternativtexte für Exponate, Untertitel, Audiodeskriptionen und Transkripte für Zeitmedien, zurückhaltende Live-Regionen sowie die Beachtung von Systempräferenzen wie prefers-reduced-motion. Stabilität,Ladezeiten und Fehlertoleranz gelten als integraler Bestandteil von Barrierefreiheit,da sie unmittelbaren Einfluss auf Wahrnehmung,Bedienbarkeit,Verständlichkeit und Robustheit haben.

- Kontrast & Typografie: Mindestkontrast, reflow-fähige Layouts, skalierbare Schrift ohne Funktionsverlust.

- Navigation: logische Überschriftenstruktur, Skip-Links, sinnvolle Tab-Reihenfolge ohne Fokusfallen.

- Medienzugänglichkeit: Untertitel, Transkripte, Audiodeskription; Autoplay vermeiden, eindeutige Mediensteuerung.

- Interaktion: tastaturbedienbar, ausreichend große Zielbereiche, klare Zustandsanzeige (hover/focus/active).

- Semantik & ARIA: echte Buttons/Links statt Divs; ARIA nur ergänzend, nicht als Ersatz für Semantik.

- Kognitive Unterstützung: klare Sprache, konsistente Muster, verständliche, lösungsorientierte Fehlermeldungen.

Im immersiven Raum übertragen XAUR (XR Accessibility User Requirements) und WebXR-Best Practices die WCAG-Prinzipien auf VR/AR: mehrkanalige Signale (visuell, auditiv, haptisch), raumbezogene Untertitel und transkribiertes Spatial Audio, konfigurierbare Komfort- und Lokomotionsmodi (Teleport/Snap/Smooth), Sitz‑/Stehprofile, Skalierung und Re‑Zentrierung, lesbare Floating‑UIs mit Mindestwinkelgröße, sowie Alternativen zu gesten- oder controllerbasierten Eingaben. Gerätegrenzen über WebXR, konsistente Fallbacks auf 2D‑Ansichten und Nachweise zur EAA‑Konformität erhöhen Reichweite und Rechtssicherheit, während kontinuierliche Audits mit Assistive‑Technologien die Qualität im Betrieb sichern.

| Standard | Bereich | Kurz-Praxis |

|---|---|---|

| WCAG 2.2 (AA) | Web | Kontrast, Tastatur, Medienalternativen |

| EN 301 549 | Beschaffung | Nachweisbare Konformität in Vergaben |

| BITV 2.0 | DE | BITV-Selbsttest, Erklärung zur Barrierefreiheit |

| WAI‑ARIA | Semantik | Rollen, Zustände, zugängliche Namen |

| XAUR | XR | Komfortmodi, 3D‑Captioning, Eingabe‑Alternativen |

Metriken, KPIs und Wirkung

Messbarkeit verschiebt sich vom bloßen Zählen physischer Besucherzahlen hin zu einem mehrdimensionalen Wirkungsprofil über Webseiten, Social, VR- und AR-Räume. Entscheidende Signale entstehen aus Tiefeninteraktionen, räumlichem Verhalten und Beiträgen der Community, ergänzt durch datensparsame, DSGVO-konforme Analytik. So wird Kuratierung iterativ, Vermittlung evidenzbasiert und der Kanal-Mix dynamisch aussteuerbar.

- Reichweite & Frequenz: Unique Visitors,DAU/MAU,Kanalanteile

- Tiefeninteraktion: Zooms,Rotationen,Annotation-Opens,Objekt-Inspektionen

- Räumliche Nutzung: Heatmaps,Pfade,Verweildauer pro Raum/Szene

- Medienleistung: AV-Completion-Rate,Untertitel-Nutzung,Audio-Guides

- Partizipation: UGC-Uploads,Remix-Teilnahmen,Kommentare (moderiert)

- Konversion & Erlöse: Tickets/Spenden,Newsletter-Opt-ins,Shop-Klicks

Wirkung entsteht,wenn Kennzahlen auf kuratorische und gesellschaftliche Ziele einzahlen: Verständnis,Zugänglichkeit,Community-Bindung und Nachhaltigkeit. Statt Vanity Metrics zählen klare Schwellenwerte, die Entscheidungen auslösen – etwa Anpassungen in Szenografie, Navigationsdesign oder Vermittlungsformaten.

| KPI | Zielwert | Wirkung |

|---|---|---|

| Verweildauer/Raum | ≥ 5 Min. | Vertiefte Rezeption |

| 3D-Interaktionsrate | ≥ 30% | Immersion & Agency |

| AV-Completion | ≥ 70% | Inhaltliche Verständlichkeit |

| Barrierefreie Zugriffe | +20%/Quartal | Inklusion & Reichweite |

| Conversion (Ticket/Spende) | 4-6% | Tragfähigkeit des Modells |

Archivierung: Best Practices

Langzeitsicherung digitaler Ausstellungen beginnt bereits in der Konzeptionsphase und wird als eigene Gestaltungsebene verstanden. Tragfähig ist ein Rahmen aus offenen Formaten, interoperablen Metadaten (z. B. Dublin Core, PREMIS, IIIF, CIDOC-CRM), klaren Rechten und belastbarer Provenienz. Neben hochauflösenden Masterdateien sind performante Derivate für Zugriff und Vermittlung zu pflegen; Fixity-Prüfungen und Speicherklassen ergänzen die Strategie. Im Übergang vom White Cube zu immersiven Umgebungen rücken zusätzlich Kontext-, Setup- und Laufzeitdaten in den Fokus, damit Werke auch jenseits technischer Zyklen nachvollziehbar bleiben.

- Master/Derivate: verlustfreie Master (TIFF/EXR, WAV/FLAC, FFV1/Matroska), webtaugliche Derivate (WebP/JPEG, MP3/AAC, MP4/WebM)

- Metadaten: beschreibend (Dublin Core), strukturell (PREMIS), bildbasiert (IIIF), semantisch (CIDOC-CRM)

- Fixity: SHA-256, regelmäßige Prüfintervalle, Protokolle und Alerts

- Redundanz: 3-2-1-Regel, getrennte Regionen, periodische Restore-Tests

- 3D/XR: glTF/USDZ, Texturen als PNG/EXR, Animationsdaten (Alembic), Szenen-Exports + Readme

- Versionierung: semantische Versionen, Change-Logs, DOI/ARK für zitierfähige Zustände

- Rechte: Nutzungs- und Lizenzklarheit (z. B. CC), Performanz- und Aufführungsrechte, Bildnis-/Datenschutz

- Kontext: kuratorische Notizen, Installationspläne, Screenshots, Captures, Presse/Rezensionen

Interaktive und immersive Werke benötigen zusätzlich Laufzeitkonservierung: Abhängigkeiten und Umgebungen werden dokumentiert und gesichert (Engine-/Browser-Versionen, GPU-Treiber, Fonts, Plug-ins). Build-Pipelines, Lockfiles, SBOMs und Container-Images erleichtern Rebuilds; Emulation oder Re-Implementierung wird durch verifizierbare Repositorien (Git LFS, Tags) vorbereitet. Persistenz wird durch dauerhafte Identifikatoren,inhaltliche Adressierung (z. B. IPFS) und kryptografische Anker in öffentlichen Ledgers unterstützt, ohne diese als Primärspeicher zu nutzen. Zugriffsschichten respektieren Rechte, bilden Varianten ab und verknüpfen Medien, Dokumentation und Kontexteinträge.

| Objekt | Primärformat | Derivat | Fixity | Aufbewahrung |

|---|---|---|---|---|

| 2D-Werk | TIFF 16‑bit | WebP/JPEG | SHA‑256 | 3‑2‑1, IIIF-Manifest |

| 3D-Asset | glTF + PNG/EXR | USDZ, Draco | SHA‑256 | Emulation + Docs |

| Video | FFV1/MKV | H.264/H.265 | PAR2 + Hash | Kalt/Warm-Storage |

| Webprojekt | Source + Lockfiles | Static Build | Git-Tag + SBOM | OCI-Container |

| XR-Experience | Unity/Unreal-Projekt | Walkthrough MP4 | Hash-Baum | Engine-Snapshot |

Was beschreibt der Wandel vom White Cube zur Online-Ausstellung?

Der Übergang vom White Cube zur Online-Ausstellung beschreibt die Ausweitung musealer Räume in digitale Sphären. Werke werden entmaterialisiert, ortsunabhängig zugänglich und durch Interaktion, Daten und Vernetzung in neue Kontextschichten eingebettet.

Welche Technologien prägen die virtuelle Kunstpräsentation?

Frühe Web-Galerien nutzten HTML-Bilder und Video-Embeds, später kamen 3D-Scans, WebGL, Game-Engines und VR/AR hinzu. Heute prägen Cloud-Streaming, Photogrammetrie, Echtzeit-Avatare und Spatial Audio die immersive, kollaborative Präsentation.

Wie verändert das Metaverse die Rolle von Kuratorinnen und Kuratoren?

Kuratorische Praxis verschiebt sich von objektzentrierter Hängung zu Experience-Design und Community-Moderation. Datenanalyse, Iteration in Echtzeit und Plattformkooperationen werden zentral, während Autor:innenschaft verhandelbarer wird.

Welche Chancen und Risiken entstehen für Kunstschaffende und Institutionen?

Chancen liegen in globaler Reichweite, Barrierefreiheit, neuen Finanzierungsmodellen und partizipativen Formaten. Risiken betreffen digitale Kluften, Plattformabhängigkeiten, Urheberrecht, Nachhaltigkeit sowie die Gefahr oberflächlicher Erlebnisorientierung.

Welche Perspektiven eröffnen sich für hybride Ausstellungsformate?

Hybride Formate kombinieren lokales Erleben mit vernetzter Präsenz: Livestreams, digitale Zwillinge, modulare Szenografien und persistente Welten. Perspektivisch entstehen adaptive Ausstellungen, die Datenfeedback für kuratorische Entscheidungen nutzen.