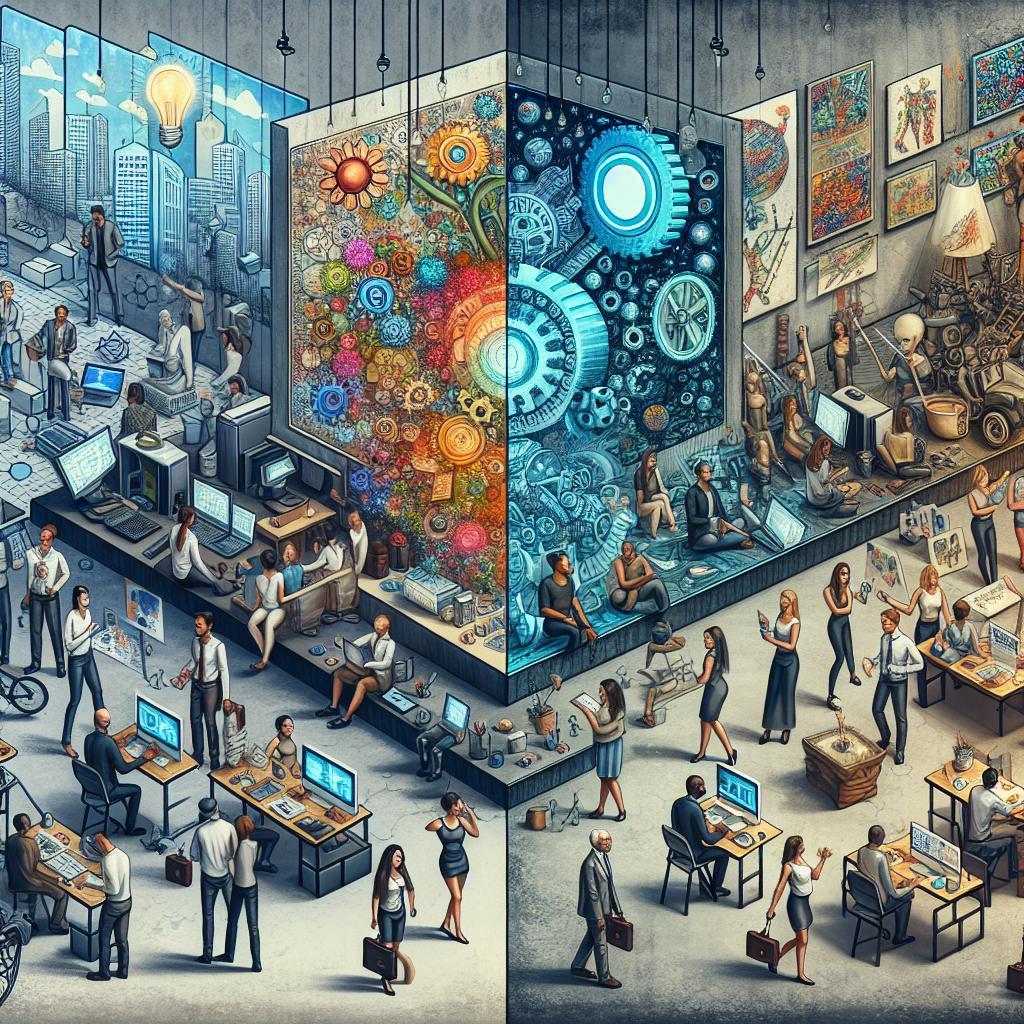

Zwischen Atelierraum und Algorithmus entsteht ein Feld, in dem Startups Kunst und KI verbinden. Der Beitrag skizziert Geschäftsmodelle der Kreativtechnologie: von generativen Tools und Content-Plattformen über kuratierte Datenpipelines bis zu Lizenz- und Revenue-Share-Modellen. Beleuchtet werden Markttrends, Rechtsfragen, Finanzierung, Skalierung und Kooperationen mit Kulturinstitutionen.

Inhalte

- Geschäftsmodelle für Gen-KI

- Ko-Kreation mit Künstler:innen

- Urheberrecht, Lizenzen, Daten

- Go-to-Market für Kreativ-KI

- Operative Leitlinien und KPIs

Geschäftsmodelle für Gen-KI

Kreativtechnologie auf Basis generativer Modelle verschiebt die Wertschöpfung vom einmaligen Werk hin zu skalierbaren Services: von Datenbeschaffung und -kuratierung über Modell-Fine-Tuning bis zu Distribution und Rechte-Management. Tragfähige Archetypen reichen von vertikalen SaaS-Plattformen für Studios und Marken (KI-Copilots, Style-Transfer, Kollaboration) über API-first-Infrastruktur mit Guardrails bis hin zu Marktplätzen für Prompts, Styles und Modell-Assets. Monetarisiert wird hybrid, etwa durch Abos, nutzungsbasierte Credits, Enterprise-Pakete, Lizenzgebühren und erfolgsabhängige Tantiemen. Differenzierung entsteht durch kuratierte Datendomänen, Human-in-the-Loop-Qualitätssicherung, rechtssichere Provenienz (C2PA, Wasserzeichen) sowie kreative IP, die sich als Stilbibliothek skaliert.

Skalierung und Profitabilität hängen an den Unit Economics der Inference (Kosten pro Asset), der technischen Effizienz (Distillation, Caching, Batching) und der Rechts- und Marken-Sicherheit im Ausspielkanal. Verteidigungsmoats bilden proprietäre Datensätze,exklusive Künstlerpartnerschaften,Distribution über bestehende Content-Bibliotheken und Community-Netzwerke. Zentrale Kennzahlen sind Bruttomarge pro Render, Retention auf Team- und Projektniveau, Akzeptanzrate generierter Varianten, Time-to-Brief sowie LTV/CAC. Erfolgsmodelle verbinden Technologie-Exzellenz mit kuratiertem Geschmack, verlässlicher Rechtekette und wiederverwendbaren Stilen, die Produktionspipelines beschleunigen.

- Abonnement-SaaS für Kreativteams: Copilots, Versionierung, Style-Guides.

- API & Credits: nutzungsbasiert mit Volumenrabatten und SLOs.

- Lizenz + Revenue-Share: Co-Creation mit Künstlern, exklusive Styles.

- White-Label-Engines für Agenturen und Markenplattformen.

- Daten-Kuration als Service: synthetische Datensätze, Rechte-Clearing.

| Modell | Wertversprechen | Monetarisierung |

|---|---|---|

| Vertical SaaS | Schnellere Produktion, konsistente CI | Pro Sitz + Usage |

| Prompt-/Style-Marktplatz | Kuratiertes Vokabular, Rechteklärung | Provision |

| Generative Stock | On-Demand, rechtssicher | Credit-Pakete |

| Co-Creation Studio | Exklusive Ästhetiken | Lizenz + Umsatzanteil |

| Infra/API | Skalierbare Inferenz, Guardrails | Requests/Token |

Ko-Kreation mit Künstler:innen

Kooperative Produktionsprozesse zwischen Kunst und KI verwandeln starre Pipelines in lebendige Studios, in denen Modelle, Materialien und Methoden iterativ ausgehandelt werden.Startups nutzen Setups,in denen KI nicht nur Werkzeug,sondern kreativer Partner ist: Durch frühzeitige Einbindung von Künstler:innen entstehen kuratierte Datensätze,performative Prompt-Architekturen und transparente Feedback-Schleifen. So wird der künstlerische Fingerabdruck nicht nachträglich appliziert, sondern in Trainingsphasen, Inferenz und Interface-Design strukturell verankert.

- Kuratierte Datensets: Stilprägende Quellen, klare Lizenzen, dokumentierte Herkunft.

- Prompt-Choreografie: Rollenbasierte Prompts, multimodale Input-Ebenen, Variation statt Overfit.

- Modellkritik: Artist-in-the-Loop für Fehltöne, Bias-Checks und ästhetische Konsistenz.

- Live-Feedback-Loops: Rapid Prototyping mit A/B-Varianten, selektive Rückführung in Feintuning.

- Ethik by Design: Einwilligung, Attribution, Sperrlisten und Auditierbarkeit als Standard.

Tragfähige Geschäftsmodelle entstehen durch klare Rechteverwaltung, messbare Beiträge und faire Vergütungen. Üblich sind Residencies mit Co-Advancement, lizenzierte Stilpakete, Joint-IP-Strukturen oder nutzungsbasierte Tantiemen via Telemetrie. Kennzahlen fokussieren auf Kreativ- und Produktreife: Time-to-Prototype, Akzeptanzrate künstlerischer Reviews, Content-Approval-Quote, Stil-Drift im Modell sowie Umsatzanteile je Beitragstyp.

| Modell | Setup | Anreiz | Hinweis |

|---|---|---|---|

| Residency Lab | 8-12 Wochen Co-Dev | Schnelle Prototypen | Fixhonorar + Bonus |

| Lizenz-Paket | Stil + Guidelines | Planbare Einnahmen | Laufzeit klären |

| Joint IP | Geteilte Rechte | Langfristiger Wert | Klare Governance |

| Revenue Share | Nutzungslog-basiert | Skalierbare Tantiemen | Transparente Metriken |

Urheberrecht, Lizenzen, Daten

Rechtefragen entscheiden über Skalierbarkeit: KI-gestützte Kreativangebote berühren Urheber-, Leistungsschutz-, Marken- und Datenschutz. Die Wertschöpfungskette umfasst Content-Beschaffung, Datensätze, Modelle und Ausgaben. Zulässigkeit von Training und Generierung hängt von Lizenzen,Schranken wie Text- und Data-Mining mit Opt-out sowie Persönlichkeitsrechten ab. Fehlende Rechteketten erzeugen Unterlassungs- und Schadensrisiken; belastbare Prozesse für Rechteklärung, Provenienz und Attribution werden zum Produktmerkmal. Creative-Commons-Spektren, kollektive Lizenzierung, Archivpartnerschaften und Plattform-AGB prägen die Spielräume. Für sensible Informationen gelten DSGVO, Datenminimierung und Zweckbindung; Pseudonymisierung, synthetische Daten und kuratiertes Sampling reduzieren Angriffsflächen.

Erfolgsmodelle nutzen gestufte Lizenz-Stacks: Content-Lizenz (Quelle), Dataset-Lizenz (Aggregation/Anreicherung), Model-Lizenz (Nutzung, Weitergabe, Haftung) und Output-Lizenz (kommerzielle Verwertung, Exklusivität). Vertragsbausteine wie Representations & Warranties, Indemnities, Audit, Sperrlisten und Opt-out-Registries schaffen Sicherheit; technische Maßnahmen wie C2PA-Signaturen, Wasserzeichen und Ereignis-Logs dokumentieren Herkunft. Klare Policies zu Style-Emulation, Markenreferenzen und Deepfakes begrenzen Reputationsrisiken. Monetarisierung entsteht durch B2B-Lizenzen an Marken, lizenzierte Content-Bibliotheken, API-Zugänge mit Nutzungsgrenzen sowie „Clean-Room”-Trainings für regulierte Branchen.

- Open-Content-First: Nutzung verifizierter Quellen mit Opt-in/kompatiblen Lizenzen

- Content-Ko-Produktionen: Beteiligungsmodelle mit Archiven, Künstlern, Kollektiven

- Rights-Back-Klauseln: Rückfallrechte für neue Formate und Märkte

- Datenherkunft & Provenienz: C2PA, Hash-Chains, revisionssichere Logs

- Output-Lizenzen: sitzbasiert, pro Asset, nutzungsbasierte Tiers

- Sperrlisten & Opt-out: maschinenlesbare Opt-outs respektieren; Style-Blocker

| Quelle | Typische Lizenz | Risiko | Hinweis |

|---|---|---|---|

| Stock-Archive | RM/RF + KI-Training-Addendum | niedrig-mittel | Training vertraglich abdecken |

| Social Media | Plattform-AGB + Individualrechte | hoch | TDM-Opt-out & Persönlichkeitsrechte |

| Eigene Aufnahmen | Eigentum + Model/Property Releases | niedrig | Vollständige Releases sichern |

| Gemeinfreie Werke | Public Domain | niedrig | Kuratierung & Metadaten prüfen |

| CC BY / BY-SA | Creative Commons | mittel | Attribution/ShareAlike beachten |

| Verlags-/Labelkataloge | Rahmenvertrag | mittel | Gebiet, Medium, Exklusivität klären |

Go-to-Market für Kreativ-KI

Ein tragfähiger Markteintritt entsteht aus einem klaren, fokussierten „Wedge”-Use-Case, der messbaren Mehrwert liefert: etwa sekundenschnelle Moodboards, stemsichere Musik-Snippets oder automatisierte Stilvarianten für Kampagnen. Distribution verläuft am wirksamsten über bestehende Workflows und Marktplätze: Figma/Adobe-Plugins, VSTs für DAWs, Unity/Unreal-Integrationen, mobile Shortform-Apps sowie API/SDK für Partner. Frühzeitige Vertrauensarbeit durch C2PA-Provenance, Wasserzeichen, Rechtemanagement (z.B. Model- und Asset-Releases), Datenherkunft und Modellkarten reduziert Adoptionshürden in Agenturen und bei Marken. Community-getriebene Revelation via Discord, Open-Demo-Stages und Creator-Challenges kann die organische Traktion erhöhen, während Design-Partner aus klar definierten Verticals (Gaming-Assets, Podcast-Postproduktion, Mode & Visual Merchandising) für präzise Feature-Fit sorgen.

Das Erlösmodell folgt idealerweise einer mehrschichtigen Architektur: Tool (Workflow), Modell (Qualität/Style) und Marktplatz (Assets & Services). Durch Kombination aus Freemium, usage-basierten Credits (Render-Minuten/Token), Qualitäts-Tiers (SDR/Audio-Bitrate/4K) und Revenue Share für Creator entsteht Preisspannweite für Indie bis Enterprise. PLG mit späterer sales-assist für größere Lizenzen (SAML/DPAs/On-Prem/Private-Modelle) beschleunigt Skalierung; Lokalisierung (UI, Presets, Stilbibliotheken) öffnet neue Märkte. Erfolg wird anhand kreativer Output-Ökonomie bewertet: Time-to-First-Draft, Cost-per-Asset, Brand-Consistency-Score, wöchentliche Produktionskadenz und Netto-Retention. Partnerschaften mit Stock- und Font-Anbietern, Musikverlagen sowie Hardware-Herstellern schaffen Differenzierung und sichern Rechteketten.

- Zielgruppen: Solo-Creators, Studios/Agenturen, Marken, Plattformen

- Kanäle: Plugins, App-Store, API/SDK, Reseller, Bildungspartner

- Angebot: Core-Tool, Premium-Modelle, Asset-Marktplatz, Pro-Support

- Recht & Ethik: C2PA, Wasserzeichen, Lizenzprüfung, opt-in/opt-out für Trainingsdaten

- Differenzierung: domänenspezifische Stile, latenzarme Inferenz, kollaborative Workflows

- Metriken: Aktivierungsrate, W1/W4-Retention, ARPU, Creator-Payout-Share

| Zielsegment | Nutzenversprechen | Kanal | Preismodell |

|---|---|---|---|

| Solo-Creators | Schneller Entwurf, Presets | Plugin, Mobile | Freemium + Credits |

| Agenturen | Brand Safety, Kollaboration | Web-App, SSO | Seats + Usage |

| Marken | CI-Feintuning, Audit | Private Model | Enterprise Flat |

| Plattformen | Umsatz-Add-on | API/SDK | Revenue Share |

Operative Leitlinien und KPIs

Operative Leitlinien verankern die Balance aus künstlerischer Freiheit und algorithmischer Präzision. Sie definieren, wie Experimente in produktionsreife Erlebnisse überführt werden, welche Datenquellen zulässig sind und wie Urheberschaft clear bleibt. Im Fokus stehen schlanke Prozesse, nachvollziehbare Entscheidungen und Schutz kreativer Rechte, damit Skalierung nicht auf Kosten von Qualität, Fairness und Vertrauen erfolgt.

- Governance & Ethik: Responsible-AI-Prinzipien, Bias-Audits, dokumentierte Trainingsdaten-Opt-ins, überprüfbare Audit-Trails.

- Kreativ-Workflow: Dual-Track (Exploration vs. Delivery), kurze Sprints mit klaren Stage-Gates, Definition of Ready/Done für Assets.

- Daten & Provenienz: C2PA/Wasserzeichen für Herkunft, kuratierte Datenpipelines, Lösch- und Korrekturroutinen.

- Künstler-Kollaboration: transparente Revenue-Shares, Prompt-Bibliotheken, Co-Creation-Credits und Style-Governance.

- IP & Lizenzen: Rechteverwaltung pro Stil/Modell,Lizenz-Scopes pro Kanal,automatische Rechte-Prüfung vor Veröffentlichung.

- Sicherheit & Compliance: Moderations-Filter, Red-Teaming, Notfall-Playbooks, regelmäßige Policy-Updates.

Kennzahlen verbinden diese Leitplanken mit Ergebnissen entlang der Dimensionen Kreativqualität, Systemeffizienz, Marktdurchdringung und Verantwortung. Die folgenden KPIs dienen als operatives Dashboard für frühe bis wachsende Phasen; Zielkorridore sind indikativ und werden je nach Geschäftsmodell kalibriert.

| KPI | Definition | Frühphase-Benchmark |

|---|---|---|

| Akzeptanzrate kreativer Vorschläge | Anteil generierter Assets im finalen Entwurf | ≥ 35% |

| Prototyping-Zyklus (TtP) | Zeit von Idee bis testbarem Artefakt | ≤ 72h |

| Creator-NPS | Zufriedenheit der beteiligten Kreativen | ≥ 45 |

| Revenue/Compute Hour | Umsatz pro GPU-Stunde | ≥ €40 |

| Dataset-Frische | Medianalter neuer Trainingsdaten | ≤ 30 Tage |

| C2PA-Abdeckung | Anteil Assets mit Herkunfts-Label | ≥ 80% |

| Bias-Delta | Abweichung über Diversitätsmerkmale | ≤ 5% |

| Model Drift | Performance-Änderung ggü. Baseline | ≥ -2%/Monat |

| Moderations-Trefferquote | Korrekt erkannte Verstöße | ≥ 98% |

| Bruttomarge | Nach Compute- und Lizenzkosten | ≥ 60% |

Was kennzeichnet Startups an der Schnittstelle von Kunst und KI?

Sie vereinen künstlerische Prozesse mit maschinellem Lernen: von generativer Gestaltung und intelligenter Produktion bis zu kuratierten Plattformen. Modelle reichen von Creator-Tools über Lizenz- und Marktplatzlösungen bis zu personalisierten Content-Diensten.

Welche Geschäftsmodelle erweisen sich als erfolgreich?

Tragfähig sind hybride Erlöse: SaaS-Abos und nutzungsbasierte Tarife für Creator-Tools, Provisionen auf Marktplätzen, Lizenzierung von Modellen und Datensätzen, API-/White-Label-Angebote sowie Auftragsarbeiten und Brand-Cocreation für Unternehmen.

Welche Rolle spielen Daten, Rechte und geistiges Eigentum?

Zentral sind saubere Datenherkunft, Einwilligungen und klare Lizenzen. Rechteverwaltung umfasst Wasserzeichen, Content-Authentifizierung und Revenue-Sharing. Wachsende Bedeutung haben Kollektivlizenzen, Modell-Audits und dokumentierte Trainingsdatenketten.

Welche ethischen und regulatorischen Fragen sind zentral?

Im Fokus stehen Bias-Reduktion, Deepfake-Prävention, Urheber- und Persönlichkeitsrechte, Transparenzpflichten sowie Sicherheit nach EU AI Act. Wichtig sind faire Vergütung von Kreativen,energieeffiziente Modelle und nachvollziehbare Governance-Prozesse.

Wie gelingt nachhaltige Skalierung in der Kreativtechnologie?

Skalierung gelingt über Partnerschaften mit Studios, Agenturen und Plattformen, starke Communitys, mehrseitige Marktplätze und APIs. Wichtig sind Human-in-the-Loop-Workflows, lokale Anpassungen, IP-Absicherung, Daten-Netzwerkeffekte und operative Exzellenz.